讨论人体行为的绘画性

什么叫“人体行为的绘画性"?意思是人体的一些无意识行为留下的轨迹,可以被看做“form making”,那么就可以被定义为一种“drawing”。

这个观点从何而来?并不是诞生于一开始。这是一个七个月的项目,这个观点是探索到最后,回顾全程后总结出的:从label到绘画体验,再到用个绘画记录人体行为,最后到人体的无意识行为留下痕迹的绘画性。整个过程不是目标导向,也不是从一开始就规划未来的七个月然后执行。相反,这是一个不让规划限制探索边界的自由过程。最终的结果不是为了一个deliverable,而是为了过程本身,或是为了能提出了一个更好的问题。这个过程是从漫无目的的探索,到发现兴趣并用design去验证或是尝试,再从中或从其他方面得到新的启发,从而进行下一次design尝试的不断进行。

《什么是绘画?粗浅讨论人体行为的绘画性》一书记录了毕设7个月的全部过程,以下也将介绍详细过程。

Part 1 From label to drawing

故事的开始,是没有任何限制的尝试。从漫无目的到发现兴趣,有人起了一个有意思的名字—逛街式探索。

先找到一个了模糊的词汇“label”。label可以是实体的标签,也可以是贴标签的行为,并不做具体限制。但label又能做什么呢?之后又会走到哪里呢?就先以物品和地点为“落脚点”,让label与他们分别相互联系,看看会发生什么吧。

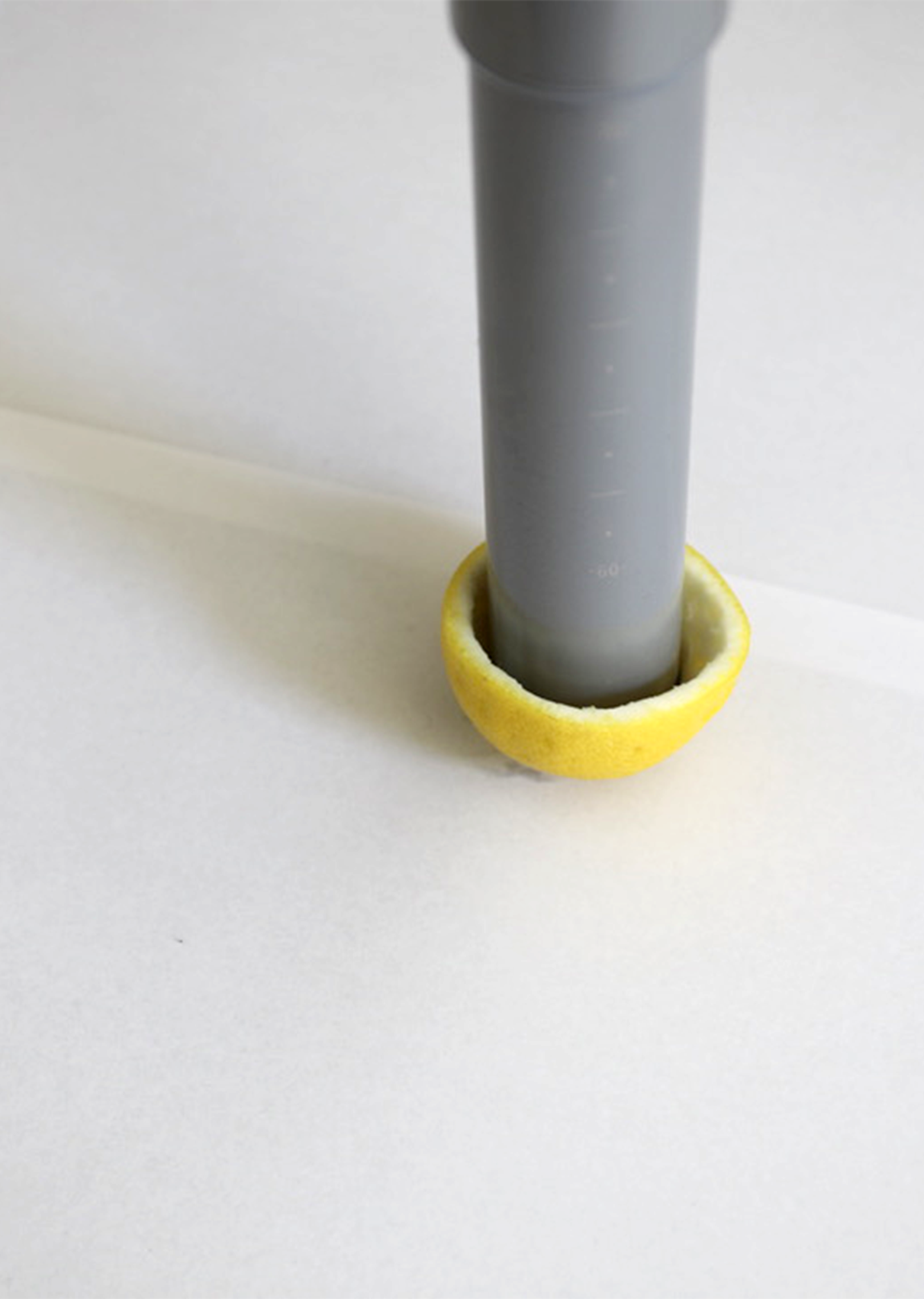

Lemon Project

当不再让柠檬做“柠檬该做的事”,它还能做什么?

我将不同种类的标签与柠檬相关联,让柠檬做了把手、桌脚垫、饰品、包与绘画工具。这让我想起一种空间关系:我将遥不可及的事物拉近,让柠檬尝试他们的工作。那反向思考一下呢?能不能去追寻遥不可及的物体?我可以选择一样事物,让所有离他很远的事物尝试它的日常。那么,标签是否可以反转、交换?这些感想,也让我重新想起了美学散步等书。不同文化对于美学追求都有着自己的空间感:古希腊是立体,西方是无限远的透视,而中国是俯仰:遥远的宇宙万物为我所用。于是,关于玩转label之间关系的potentials成为了这次的收获。同时,绘画这件事进入了我的视野。

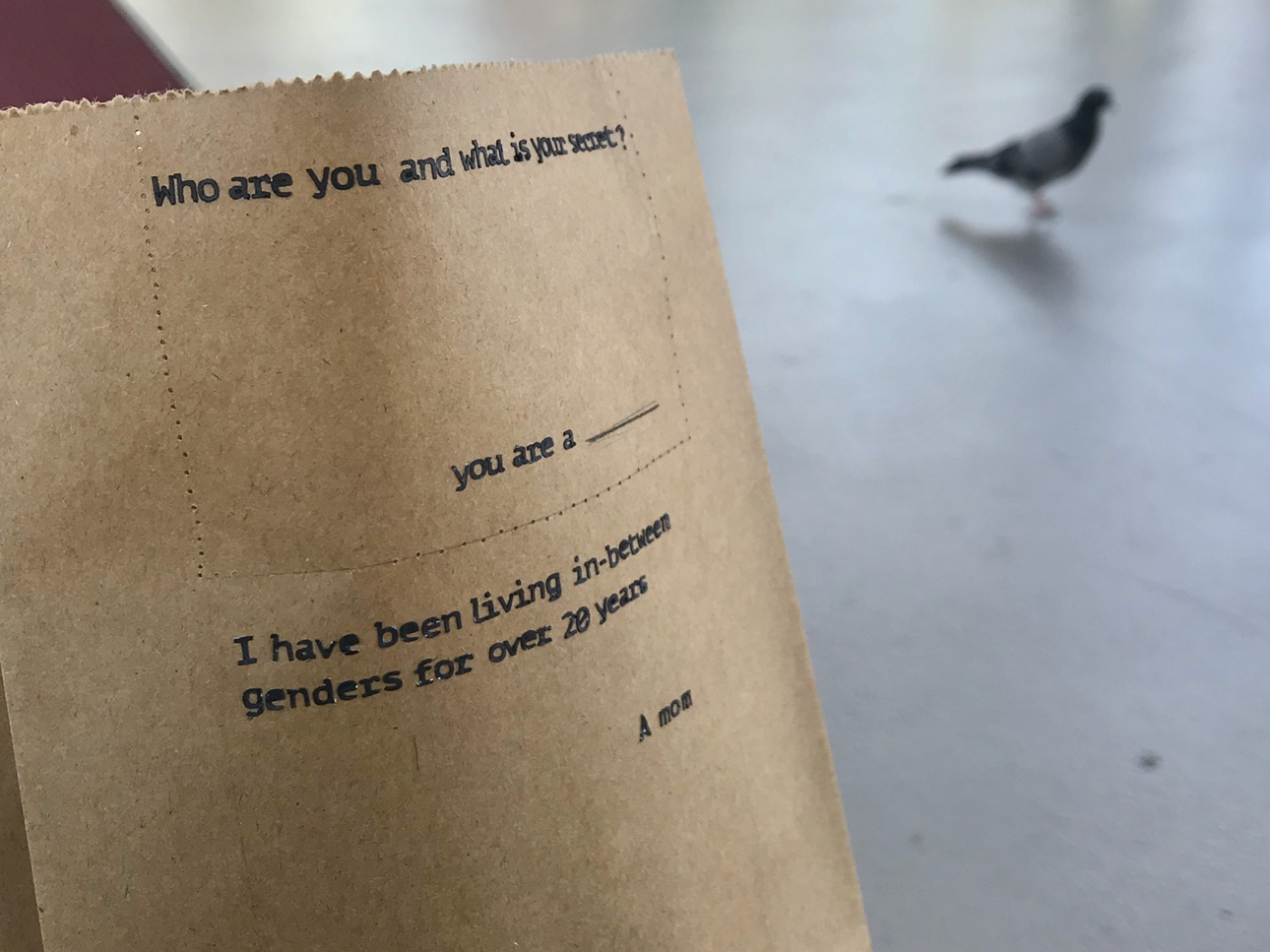

Site Project

Caltrain车站里形形色色的人,每个人都有自己的标签:教授、学生、检票员、售货员......而之前讨论了标签的关系,那么能否让这些标签消除?如何让大家在Caltrain的短暂旅途中放下自己的标签,从而减少因标签不同带来的差异感?

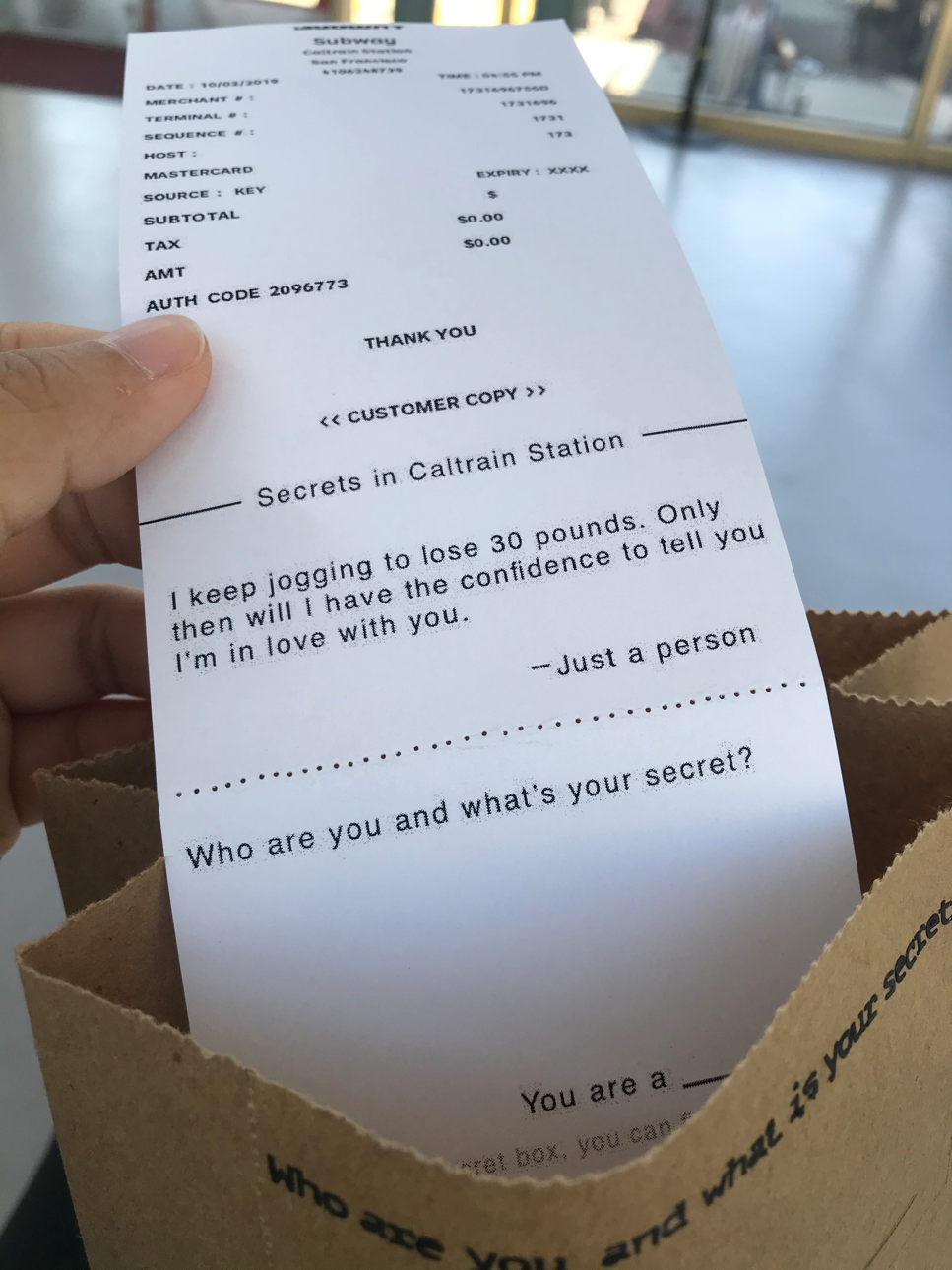

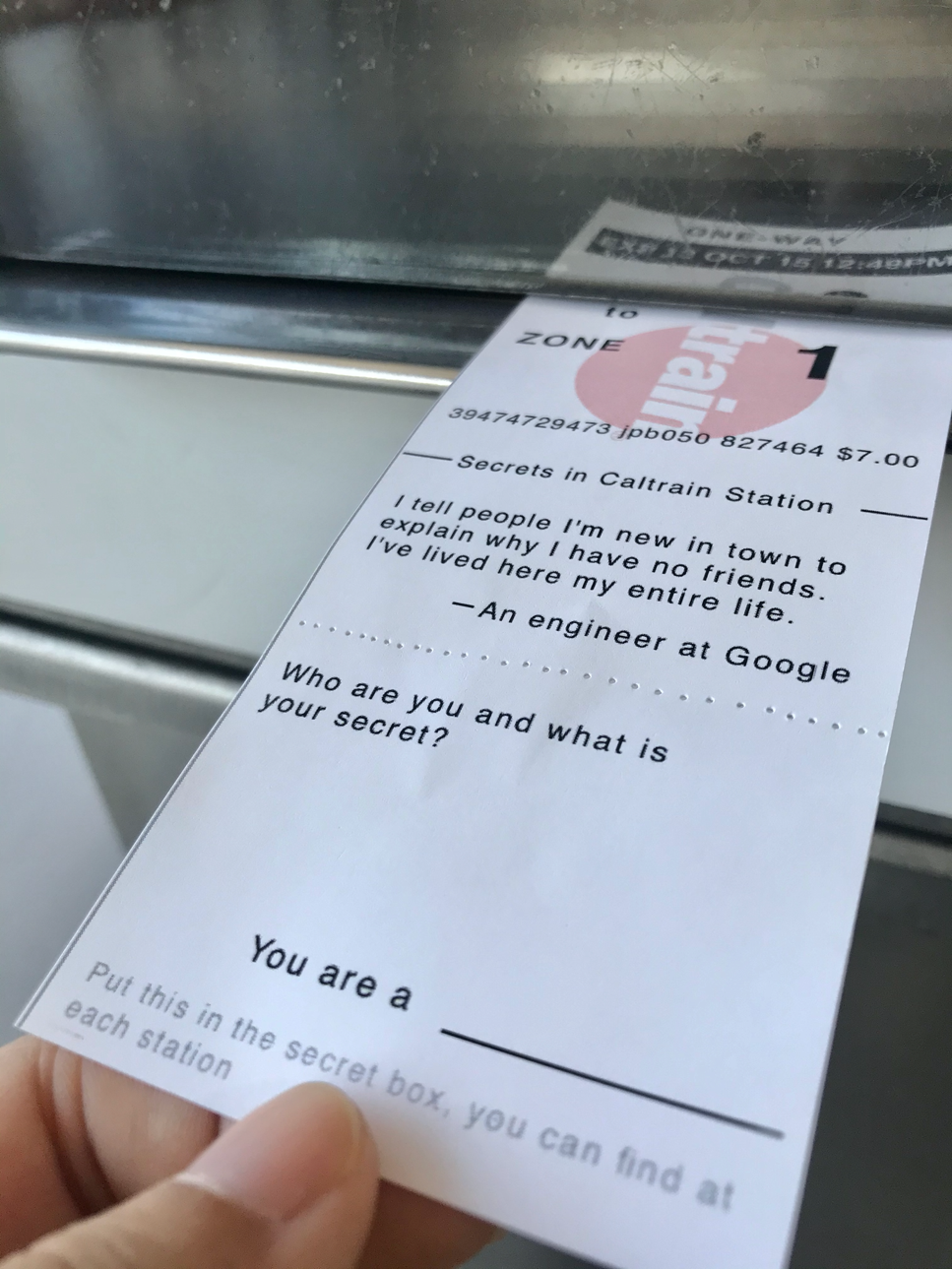

“我和这个他不是一个世界的人"的感受,源于对这个人的标签的先入为主。如何去消除这种现象呢?分享自己的秘密是个不错的尝试。秘密能消除距离感,减弱彼此的差异:一位教授可能车技堪忧,一位警察也可能撒过谎。被贴着标签的我们其实拥有共同点,那么我们又为何一定要建立彼此不同的围墙?当我们了解陌生人的秘密,我们是否会心中感叹:“啊,原来他也会这样啊。”分享秘密的方式也值得深思:光明正大或者提前预知,似乎没有了秘密的氛围。隐秘而意外,似乎是秘密的正确打开方式,这也为最后的项目提供的参考。

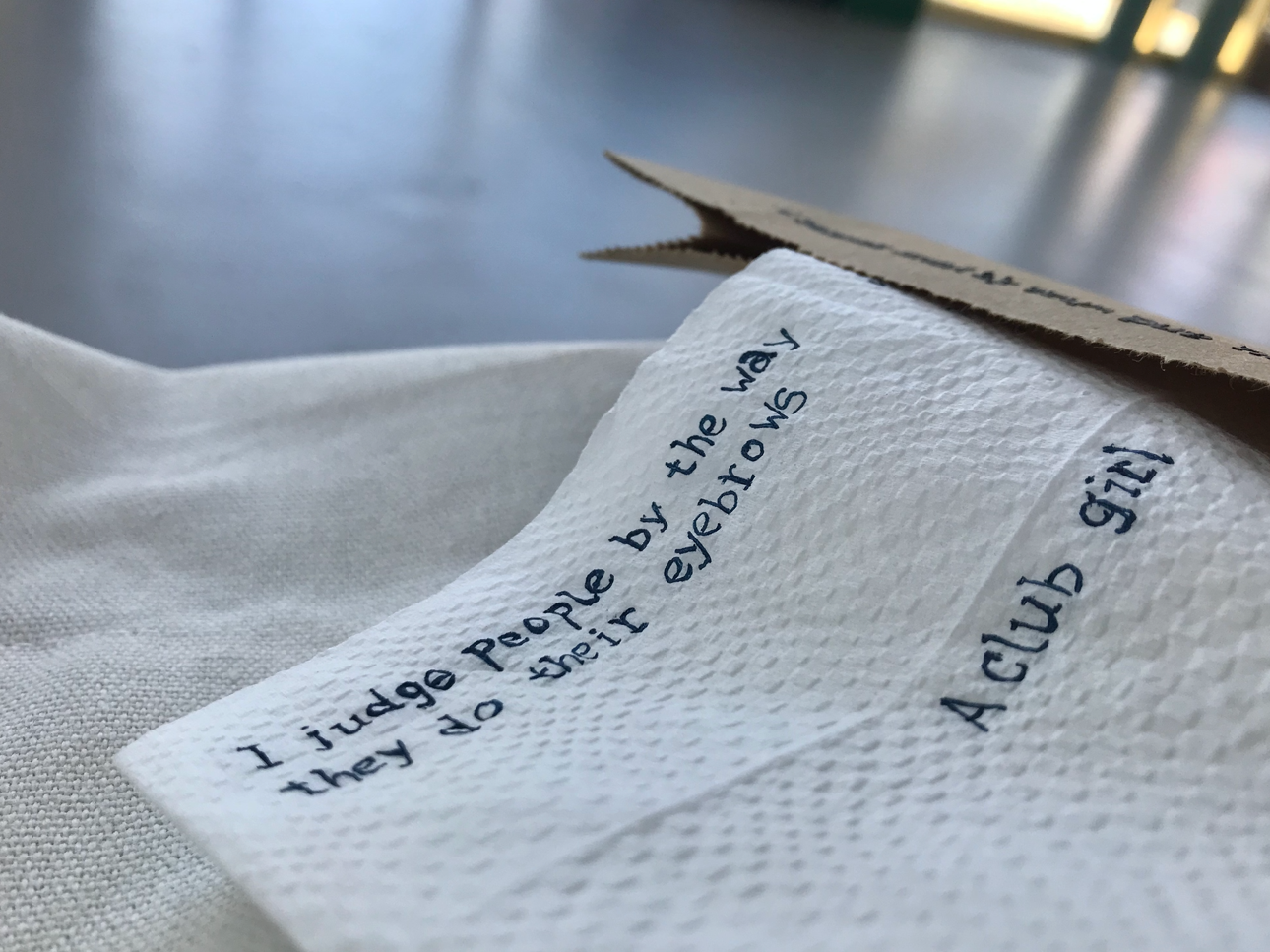

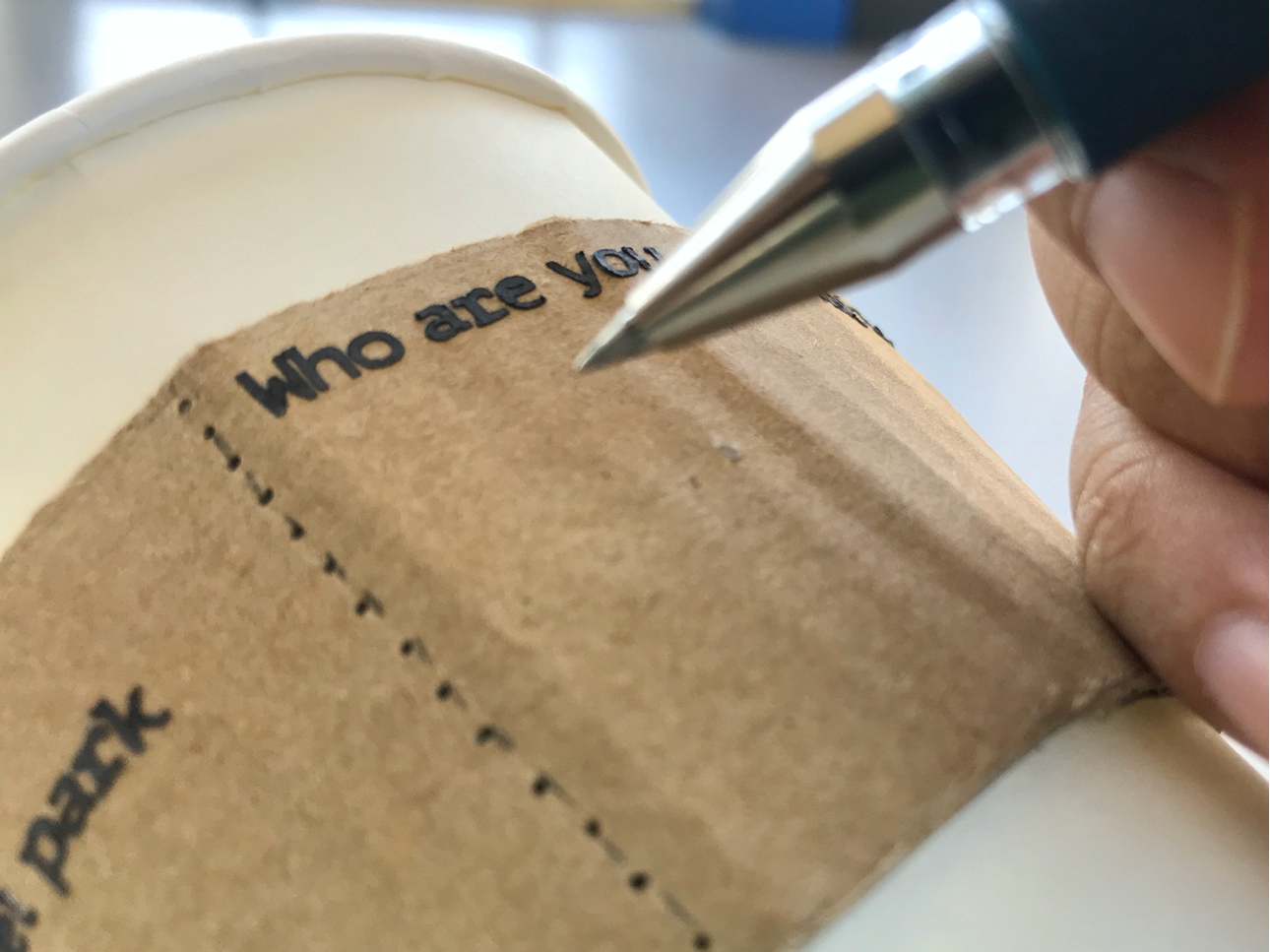

Caltrain车站的特点是人与物品流通在各个站点,那么流通性较的物品作为交换秘密的场地是个不错的选择。车票、车站快餐店给顾客的纸袋、纸巾、收据和咖啡杯套都被选为理想地。每一个物品上,都有别人的秘密,和分享自己秘密的位置,并且落款是一个重新定义自己的机会。每个站设立一个secret box,用来回收大家写下的秘密,这样秘密就可以不断地流动。

Exchanging Roles

标签的交换关系听起来也十分吸引我。交换什么?联想起lemon project中用柠檬绘画时的愉悦感,决定交换绘画工具的角色。

我将画纸当做上色工具,用类似笔刷的假发当做画纸。这一次的价值,是勇敢去做实验性的尝试。尝试,意味着我不知道结果会如何,这样影响了最后作品的试验与探索的性质。这次的尝试结果并不理想,纸做的画笔在笔刷做的画布上没有留下想要的样子。这也让我开始思考绘画的过程与结果,我更加在意的是哪部分。绘画的过程可以有无限可能,例如这次是可以让身体不同部位参与到画画的过程中。而在意结果则更多是以结果为目的,思考怎样的绘画方式可以达到目的。除此以外,当某一物品被用于扮演其他角色时,材质本身的特性也注定了使用方式上的与众不同。

在制作的过程中,我也发现了亲自制作的乐趣,这为后边的DIY提供了想法。这是我第一次边做边产生了新的想法和兴趣。这不禁让我思考,探索中的我究竟可以如何走下去。很多时候,都是三思而后行,制作就是我们按照预想的方式去实现想。但制作同时也是一种方法,一种发现新方向的可能。所以,有时候不必想太多,先开始做吧。

Let Papers Draw

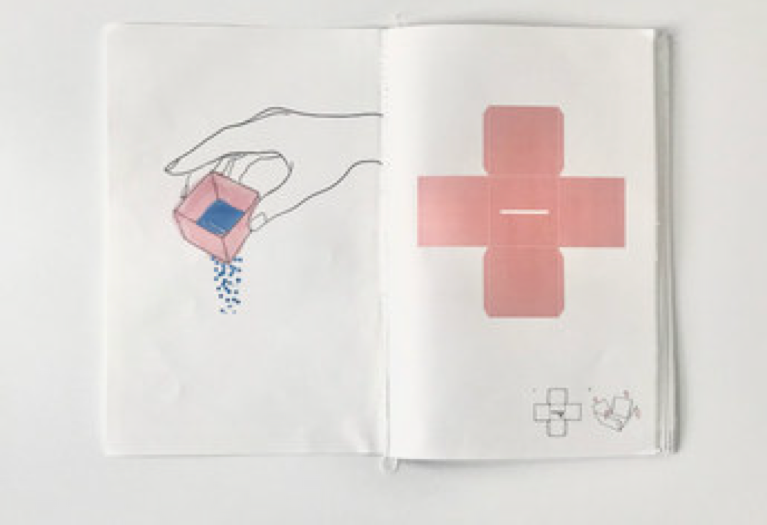

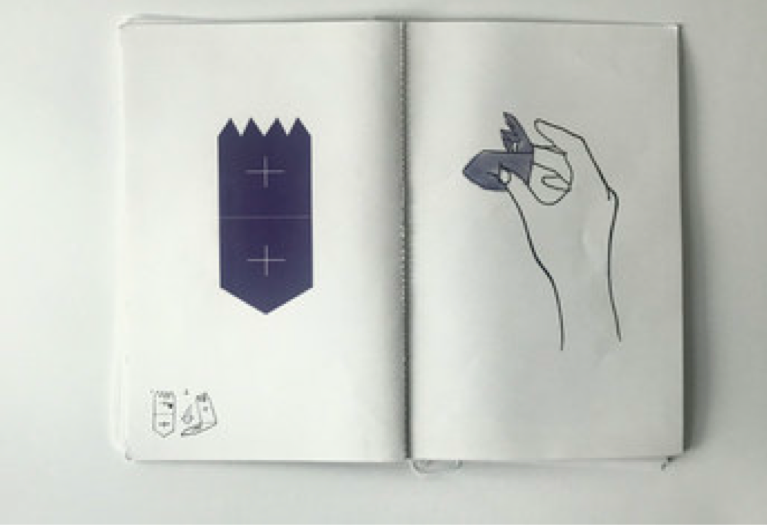

让audiences参与进绘画工具的roles相互转化的过程如何?可不可以让audiences自己动手做?

这本书里包括几种教学如何用纸做绘画工具的说明、使用示意图与颜料包。书里没有明确的文字解释,只有不断重复的“Let papers draw”创造出了冥想的意境。Let papers draw的原本意图,是让受众也能参与到两者角色转化的过程中,希望能够在这个过程中感受自己去掉了物品的原本工作,并赋予新的意义。但DIY与confusion的尝试欲望进入了脑海。一本没有文字的DIY工具书,是否会让人联想更多?就如同海报上模糊不清的字反而让人凑近有了想看清的欲望。动手亲自制作可以慢下来,让大脑自由的思考。所做的绘画工具,只是打开自由思考的入口,似乎可以为大家提供一段让思维静静流淌的时间。模糊的语言与指引所造成的困惑,反而是让大家主动寻求答案的不错选择。

CONCLUSION

逛街式探索之于我,大抵就是随着兴趣漂流,多逛几家店,看到感兴趣的就去尝试,不在一家店里深究细节。在每一家店里或多或少都会有收获,把它们作为储备,为之后的探索奠定基础。Lemon project 第一次尝试绘画,Site project 让我发现秘密的妙用,Exchanging project 我开始在绘画的定义上有了新的想法,并且确定了之后会围绕绘画展开,Let papers draw 让我开始思考困惑的意义和如何让人思考与联想。

Part 2 Start with drawing experience

并不是一开始就看清在做什么,依然从能想到的做起吧,动手最重要。

既然专注于drawing,那么又该如何开始呢?之前有哪些有意思的收获可以参考?既然不同物品因为自身的属性而带来了不同的绘画体验,不如就从手边的材料开始,用他们创造不一样的绘画体验。

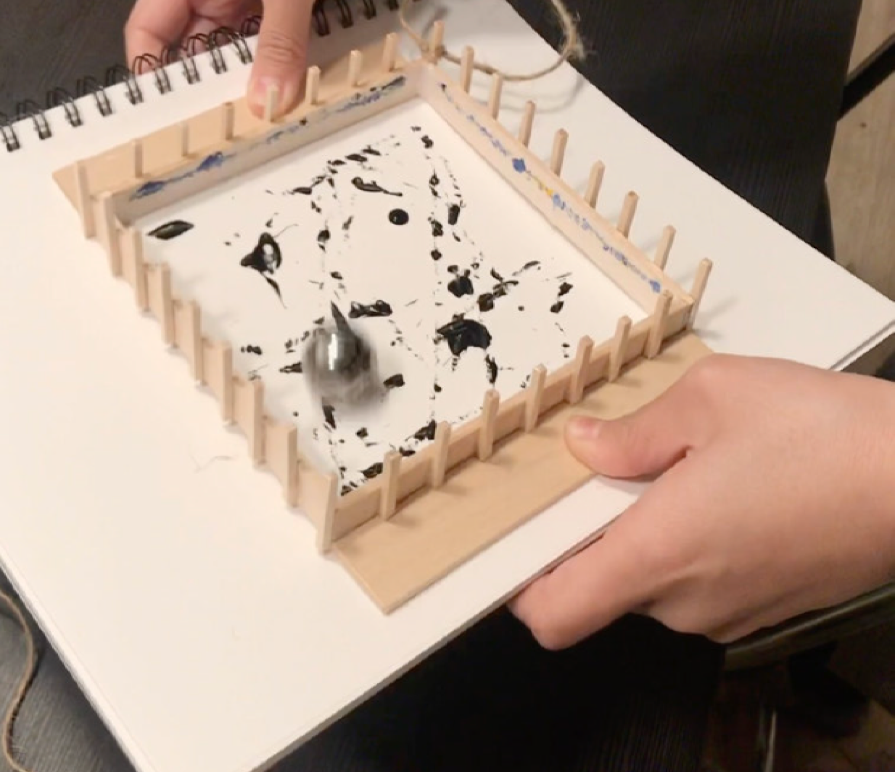

从手边的材料开始

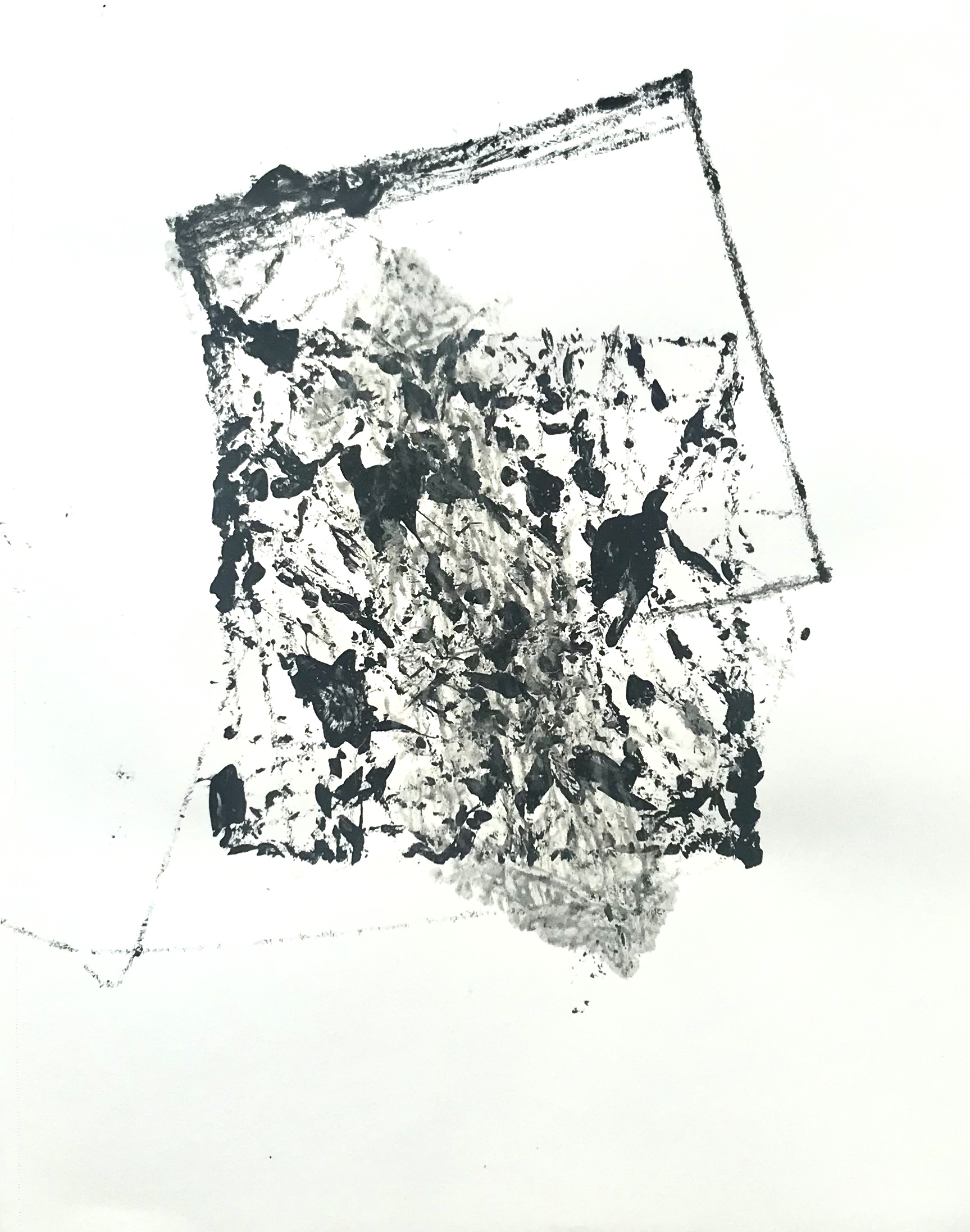

木板、皮筋和小球是我剩下较多且无计可施的材料。之前的颜料和色粉也剩余无用武之地。把它们组合在一起会有怎样的体验呢?小球的特性是可以滚动,木板的特性除坚硬以外还有撞击后的声响,而皮筋拥有弹性。当他们相遇,就变成了一个颇具游戏性的绘画体验。小球裹挟着颜料在纸上滚动,时而撞击到木板发出声响,时而撞到弹簧被改变轨迹,最后所有的轨迹形成了画作:

吸管与陀螺也是我的尝试。用吸管吹气会在颜料上留下吹动的痕迹与质感,陀螺转动时也会让颜料呈飞射状散出。这两种其实都有可以发展的空间,但当时也在疑惑,之后要怎么展开。这一阶段曾猜想,之后是否会做一系列的用来玩的绘画工具,但又想给展开与发散留下空间。所以做到这里,并未继续深入,而是暂停线性深入,看是否能找到更加有趣的方向。

CONCLUSION

这一次我得出的边缘化的感悟,是关于规则。当一个工具没有那么的明确自己该被如何使用,大家反而会自行填补不明确的部分,用自己的方式使用工具。我从不排除边缘化的收获,因为未来可能会无意间与某个事物产生联系,所以我也不强行内化它。

说回规则。规则与之前Let papers draw中模糊的说明产生了联系,都是为人们留下了想象的空间。假如我设定规则,人们完成指定动作,最后得出画作,画作的结果则是预期范围内。那么我在意的是绘画的过程还是结果呢?现在看来,绘画过程反而更加有趣。

再者是关于绘画本身的思考。小球工具是我们为了让颜料留下痕迹而去使用,但吸管带来的启发是颜料本身记录了我们行为的痕迹。所以颜料与行为的主被动关系可以颠倒。那么,能不能以行为为主体,将行为轨迹可视化呢?这算不算也是绘画?

Part 3 Drawing & Behaviors

当绘画成为了记录人体行为的方法

“How to be systematical? When should you think about it?” 这是一个老师向我提出的问题。如果只是制作各种drawing tools,那么如何让它更有系统性?系统性不意味着探索所有可能,而是有规律在一定范围内探究:物理范围,时间范围......在初期的逛街式探索中,或许并不需要。初期是自由地散步,而中后期其实都可以考虑推进和扩展的系统性。系统性在我的脑海中,是可以形象化与空间化地表达出来的:对立、发散、线性等等......

此时由于新冠已在美国彻底爆发,一切只能在家中利用有限的资源。但限制有时可以带来意想不到的效果。

选取4个日常动作—clapping, rubbing, shaking and chewing

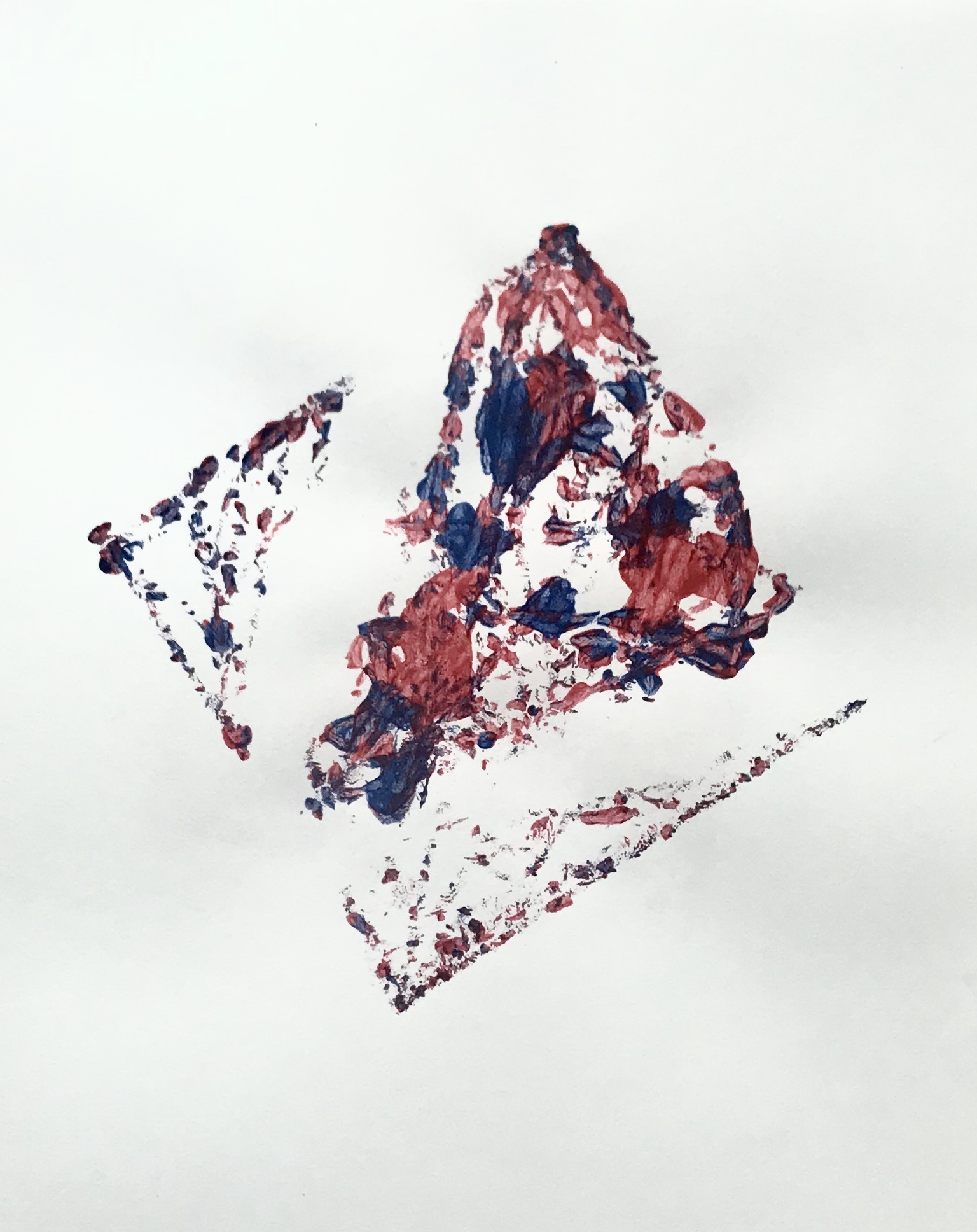

这是一个随着拍手动作,可以下落彩色粉末的工具。每一次散落的样式都不一样,所以即使是每一次看似相同的鼓掌,都会有细微的差别。

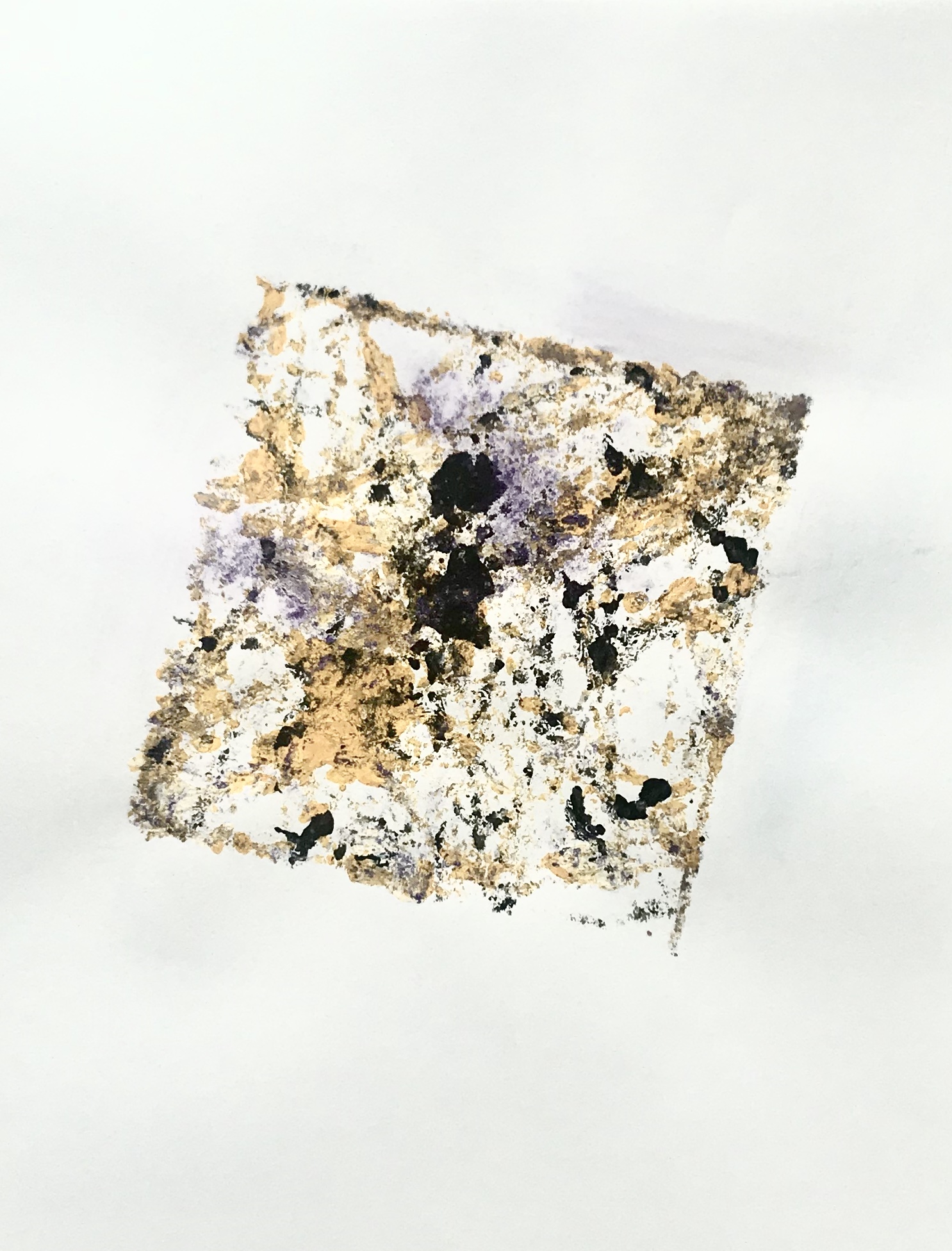

这是一个记录搓手动作的工具。颜料在手戴画板上摩擦融合,最后形成了各式各样的形状。

这是一个记录挥手动作的工具。颜料和小球在纸筒内。通过挥手,小球带动颜料在纸上留下各样的痕迹。

这是一个记录咀嚼的工具。随着咀嚼的行为,下边折叠起来的纸张会不断拉开与闭合,形成了相对对称的图样。

Part 4 Drawing & Unconcious Behaviors

每一次意料之外的灵感都是一份惊喜

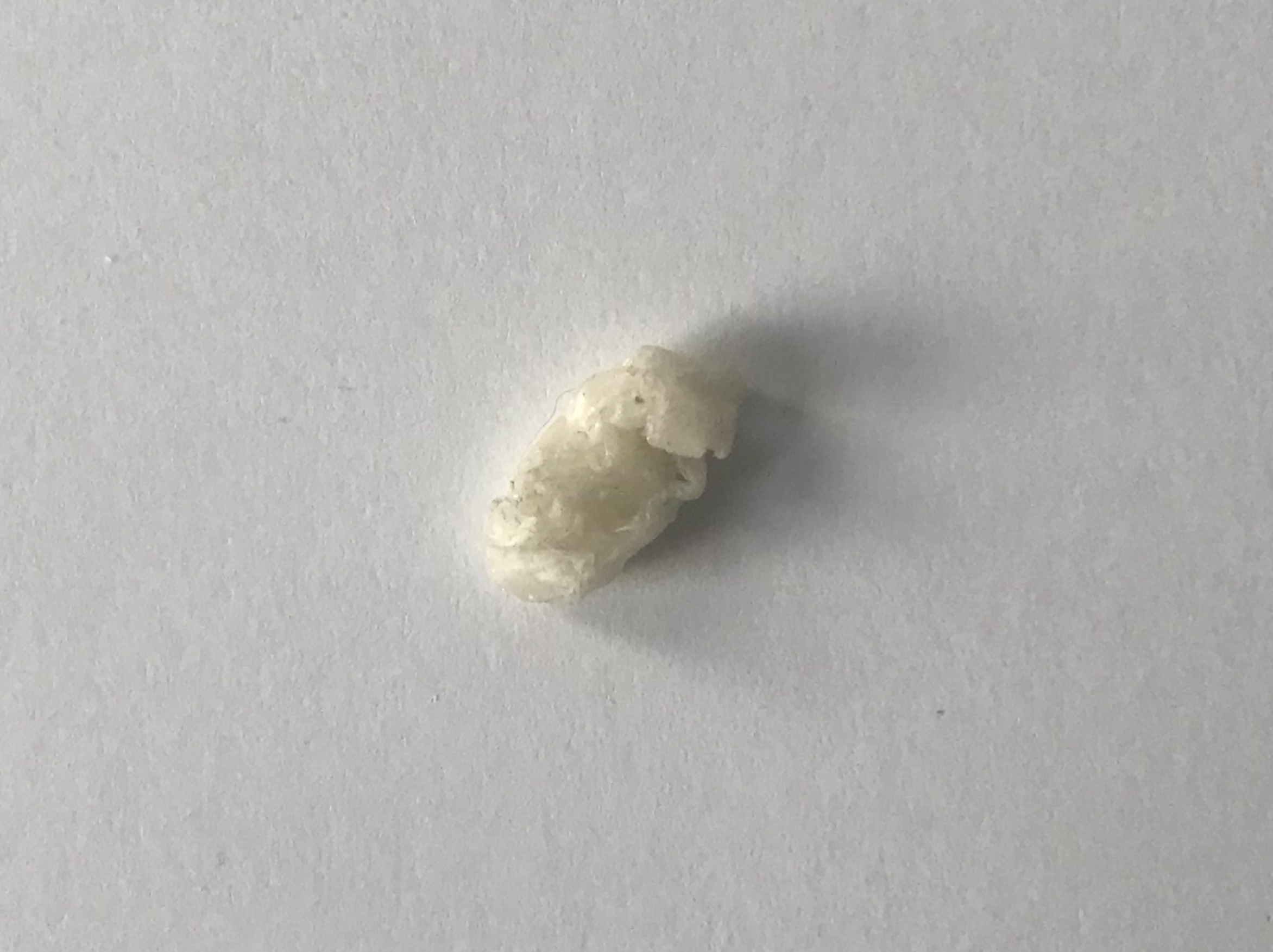

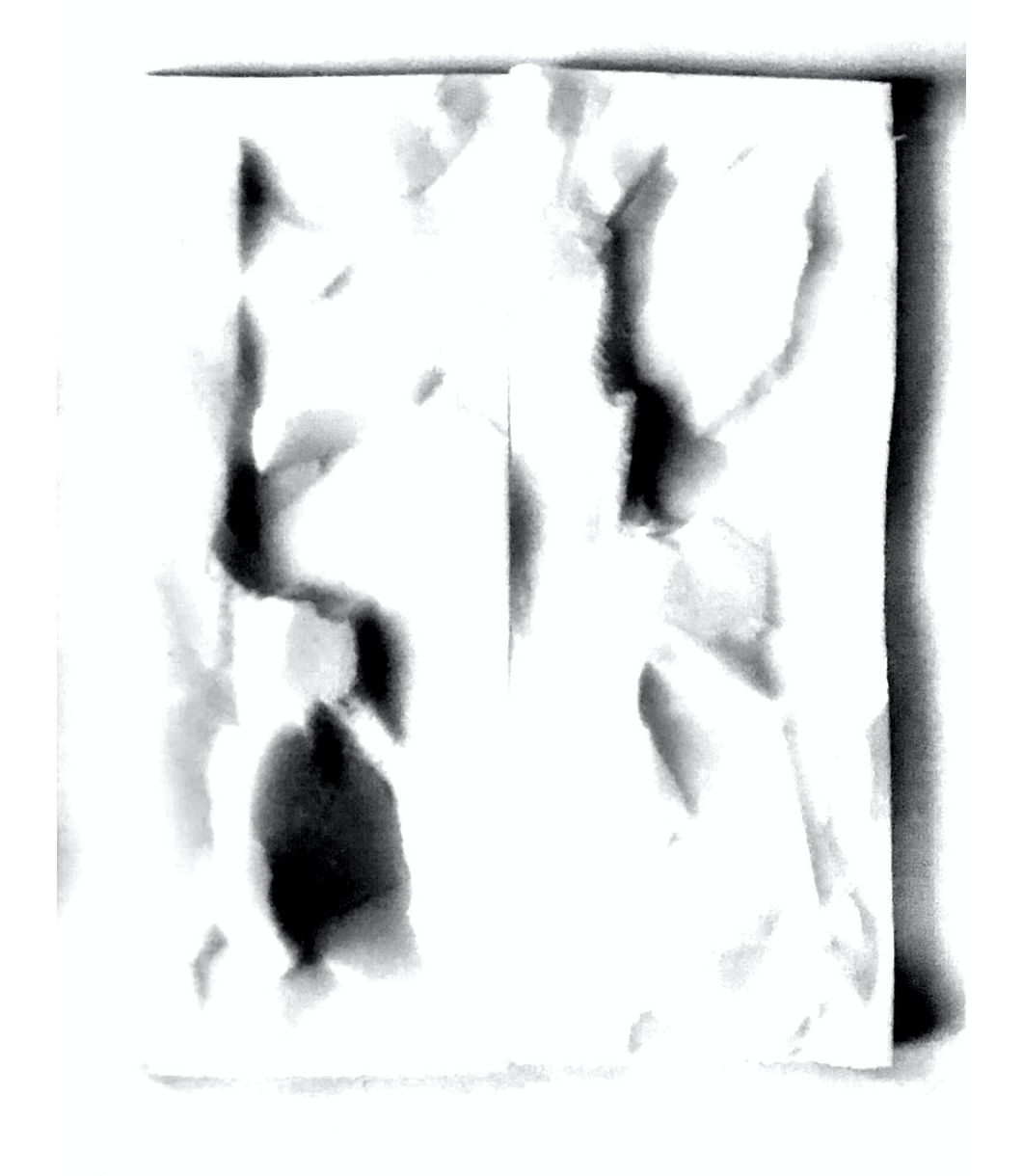

意外的收获来自making的过程。当我在制作工具时,用过的胶带放在了一边。我在边做边思考时,手里经常无意识地把弄手边的东西。这个胶带球就是其中一个。当我发现它的存在,我意识到这个胶带球本身也是一种记录行为的drawing。当我将它进行扫描后并展开,得到了新的样式。这说明:非刻意的绘画行为依然能够产生绘画的性质。

实验性尝试—日常行为留下的痕迹

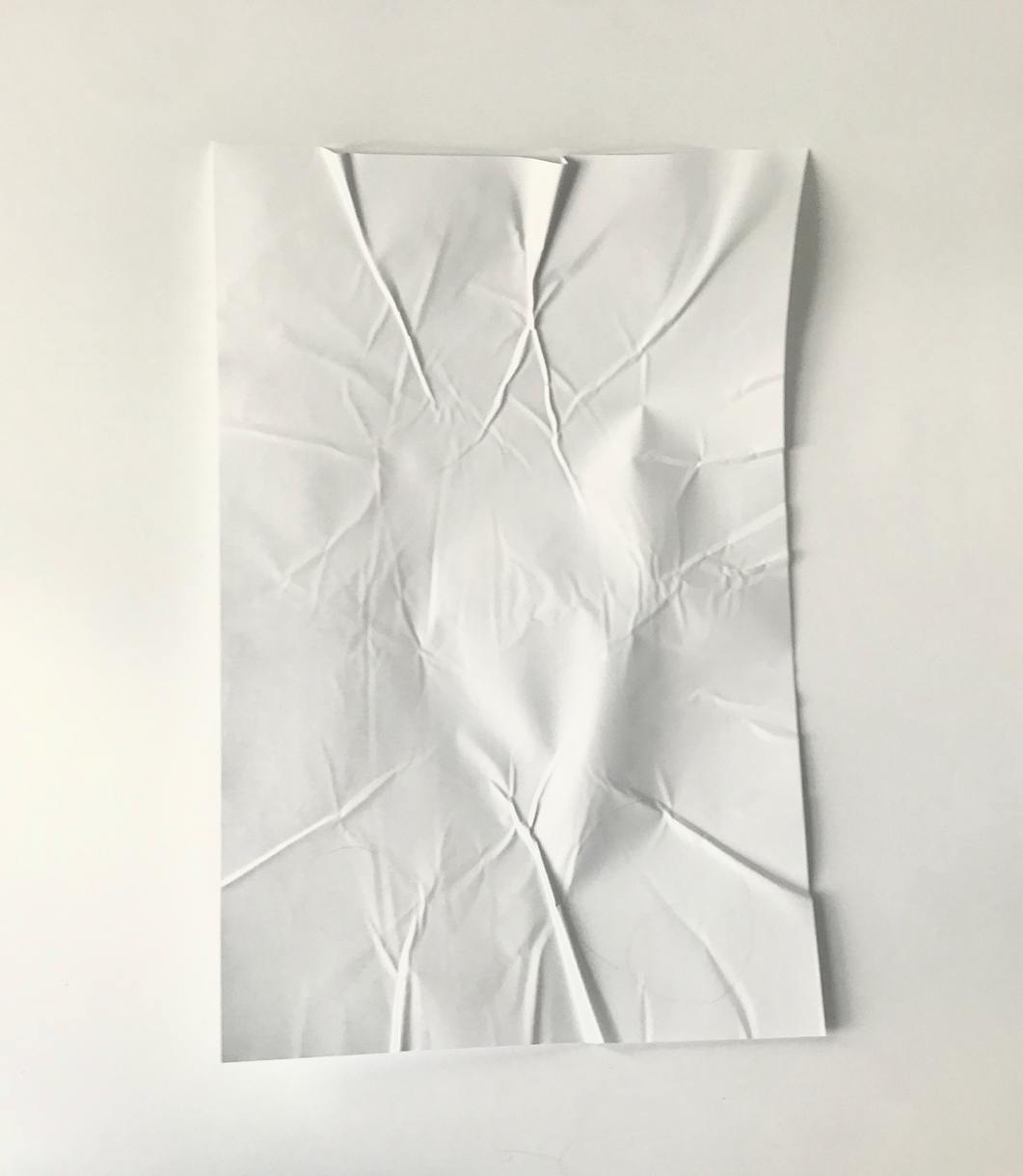

坐在纸张上,记录了坐下形成的褶皱。

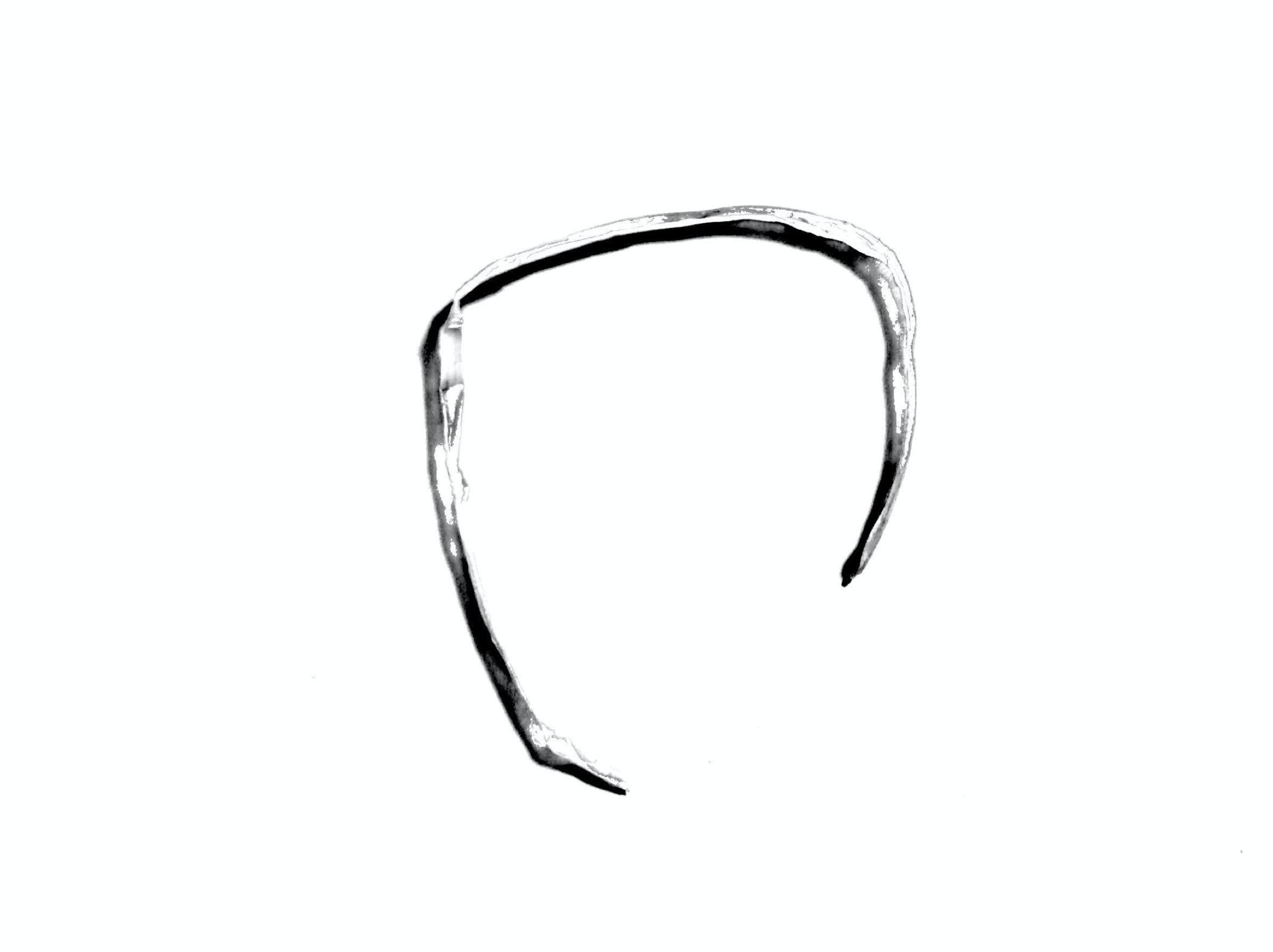

用吸水海绵擦拭洗手台后,留下的水痕。(扫描后并不明显)

本想整齐切割一块海绵,失手后不规则的切面。

CONCLUSION

得出一个新的角度:form making。我们无处不在创作form,我们的身体就是一台绘画机器,在我们没意识的时候就已经留下了form。我们把纸团揉成某个形状,做过的椅子会留下褶皱,叠衣服也会叠成一个形状,物品在桌面也会被放置出一种布局......form是一个高度形而上的词汇,可以涵盖诸多现象。有些难以整理清晰的内容,似乎一个form就可以解释通,然后便心安理得不再思考。我并不希望form成为一个诸多现象未经细想的统一解释,更希望能够对form有更加清晰的理解。

Part 5 What is drawing?

跳出来回顾一路,我在做什么?啊,原来在不断回答“what is drawing?” 。这次最后的答案是人体行为的绘画性,但未来一定会有新的回答。

Design Response

我通过一系列试验,不断更新对绘画的理解,最后的答案是人体行为存在绘画的属性。关于绘画过程与绘画结果的回答是否还是必要?当绘画成为属性,结果与过程分别对应了人体的有意识绘画与无意识绘画。不在于我在意什么,而在于人们做了什么。

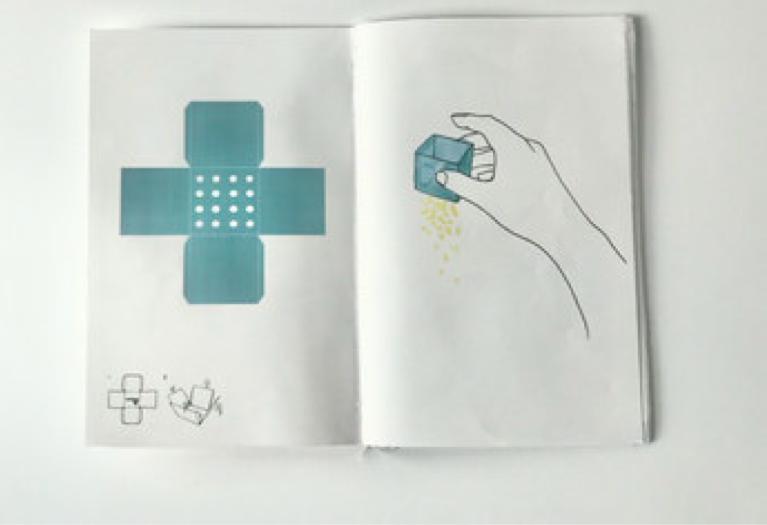

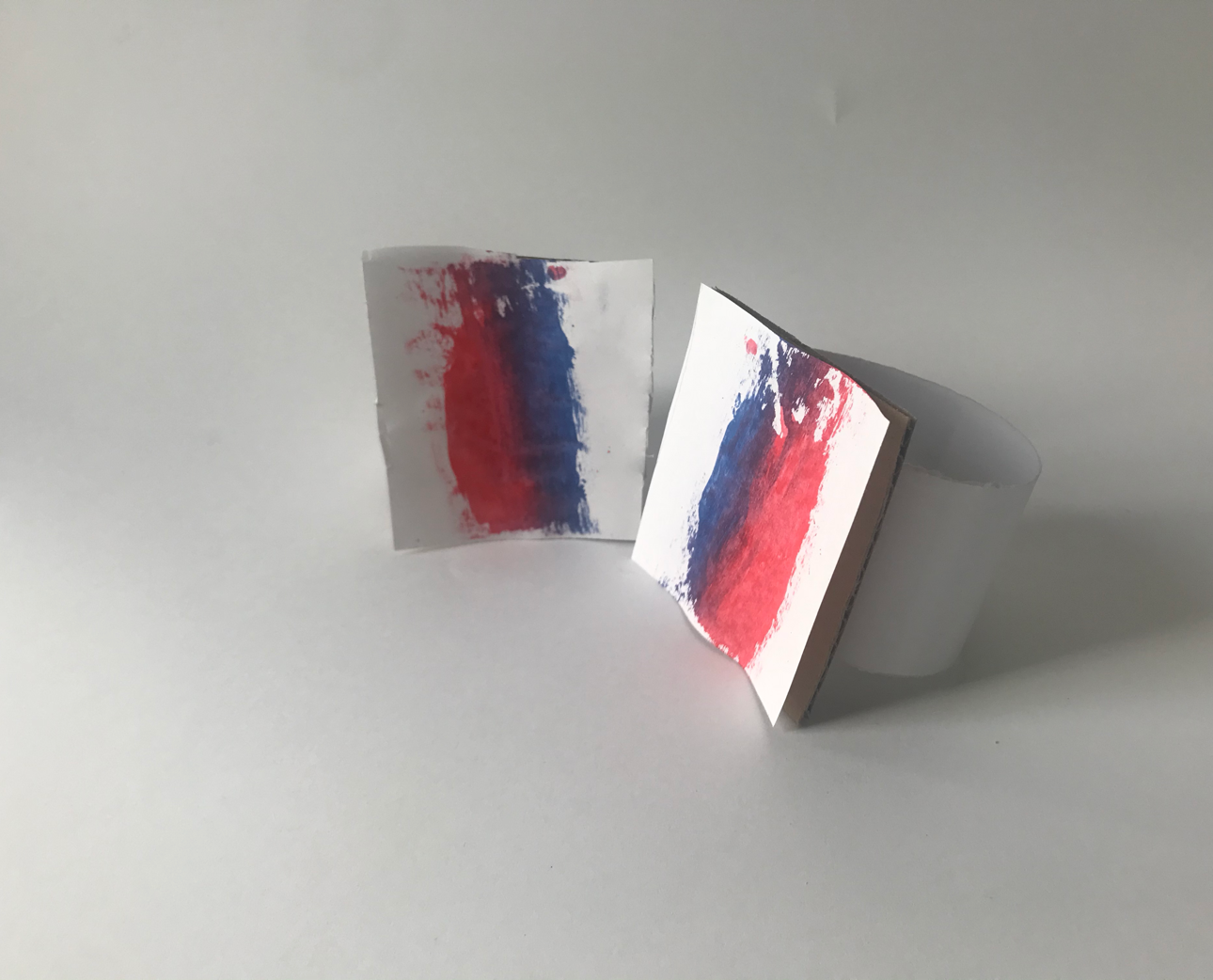

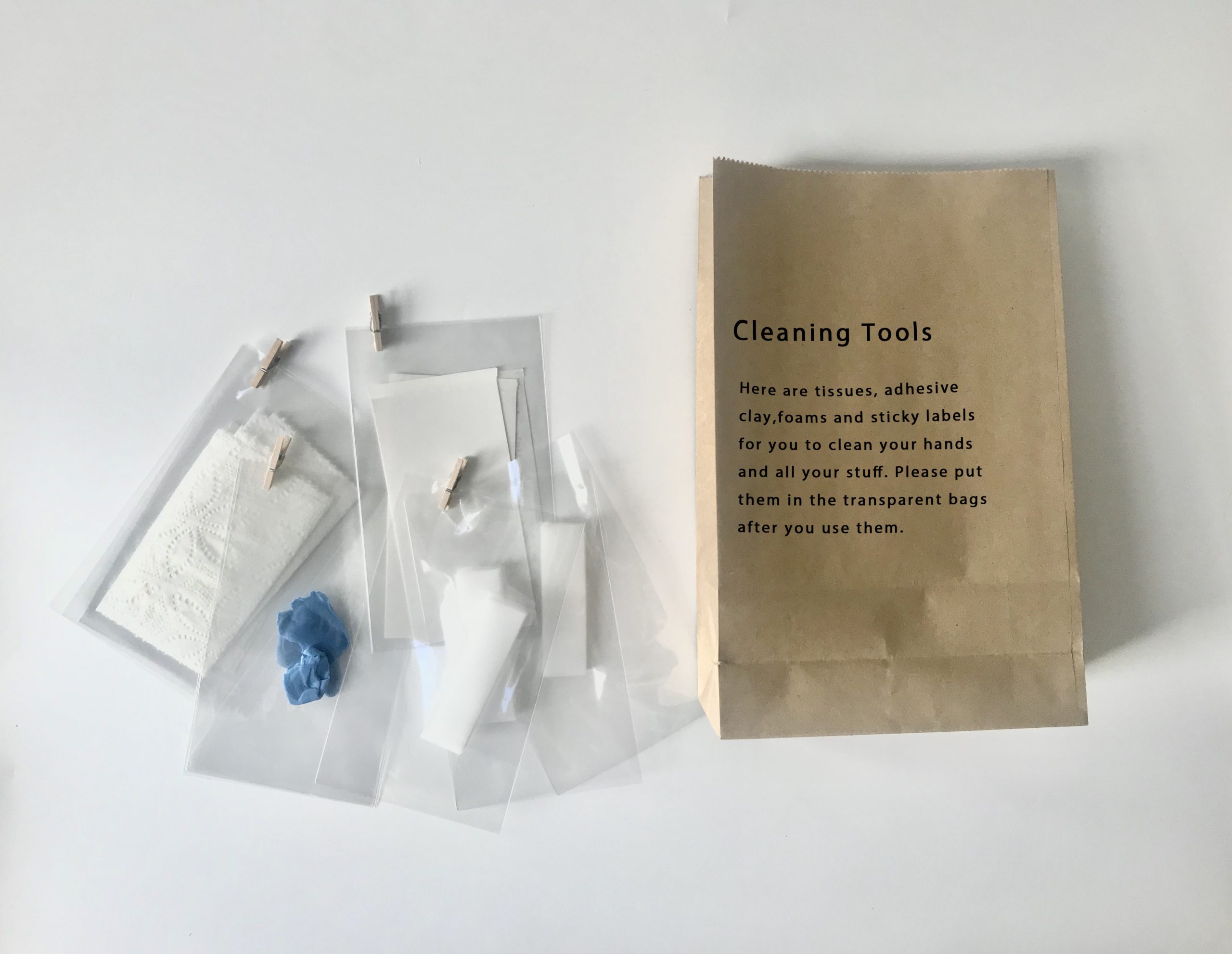

每一次的尝试都希望带着新的讨论与问题,最后一次的尝试也并不意味着终结。这次的尝试中,除了表达绘画性,还希望可以结合之前所得的边缘性收获。所以这次继续尝试了DIY小册子的方式,让大家通过制作工具的方式,慢慢进入体验有意识绘画性。为了切入无意识绘画性,又准备了制作过程中需要的清洁工具。当人们无意识使用时,同样会留下痕迹,但工具的真正意图并不直接说明,以免破坏意料之外的启发性。

Final Deliverables

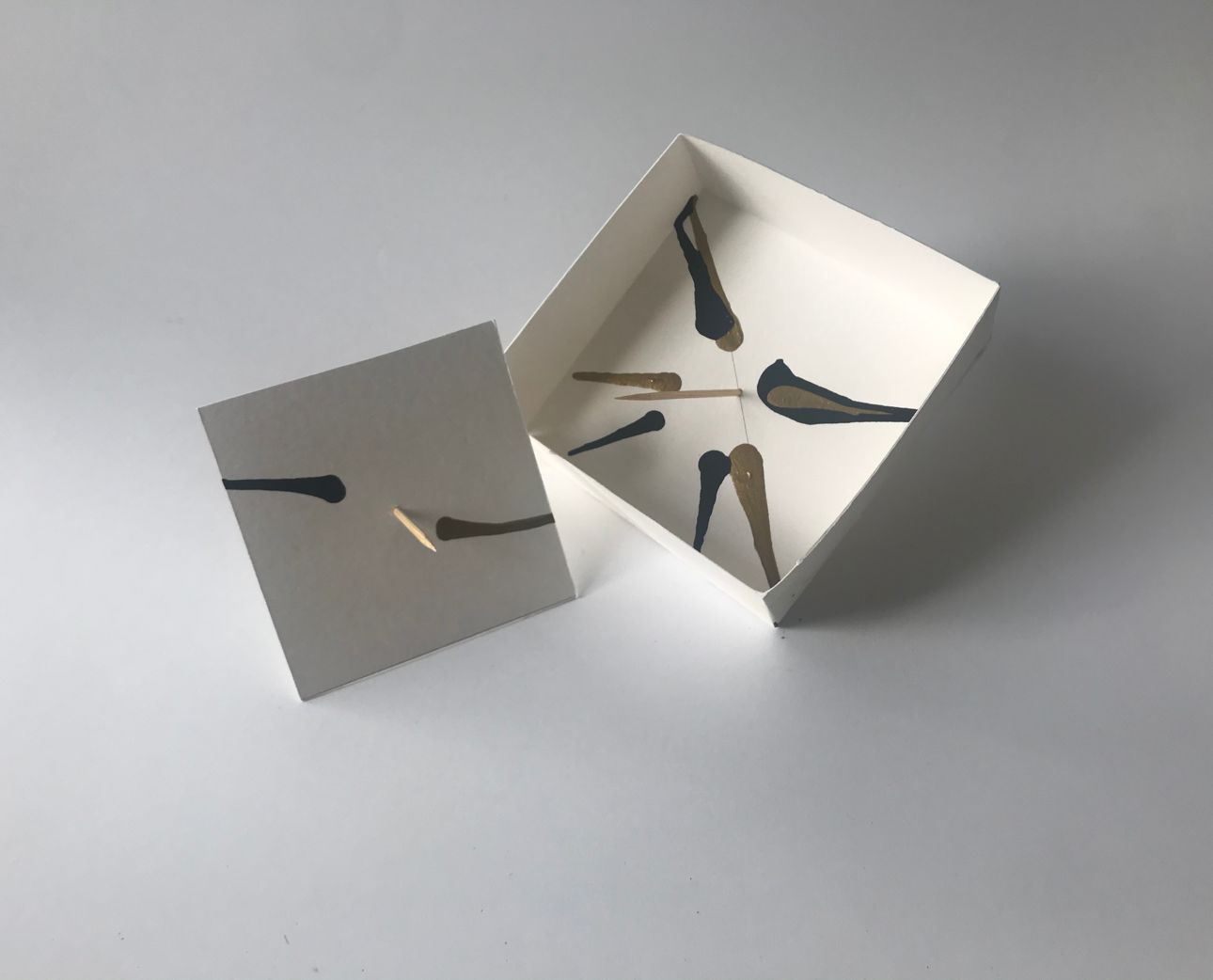

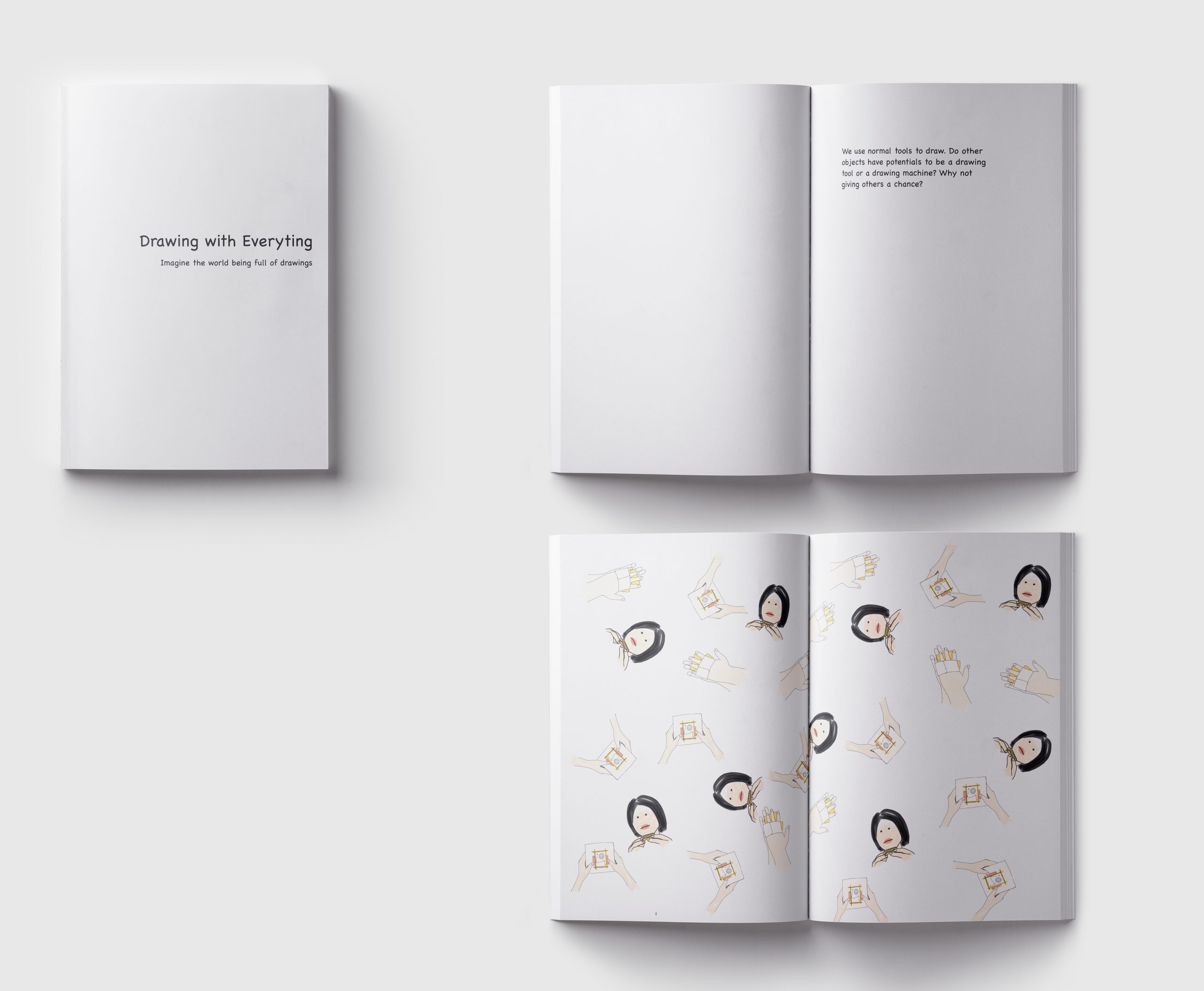

首先是一本没有额外语言说明的drawing tools DIY教学书。每一个tool都会展示必需材料、制作方法、成品展示与空白空间用于收集自己的作品:

其次为清洁工具。清洁工具主要的选择标准为:有足够的清洁力,并且能容易制作form。最终选择了纸巾与海绵用于清理液体颜料,橡皮泥与贴纸清理粉末状颜料。清洁工具的角色是“marginal experience",也就是边缘性体验:让audiences用它清洁手指或是台面,但在清洁过程中他们已经完成了人体的无意识绘画,在清洁工具上留下了form。

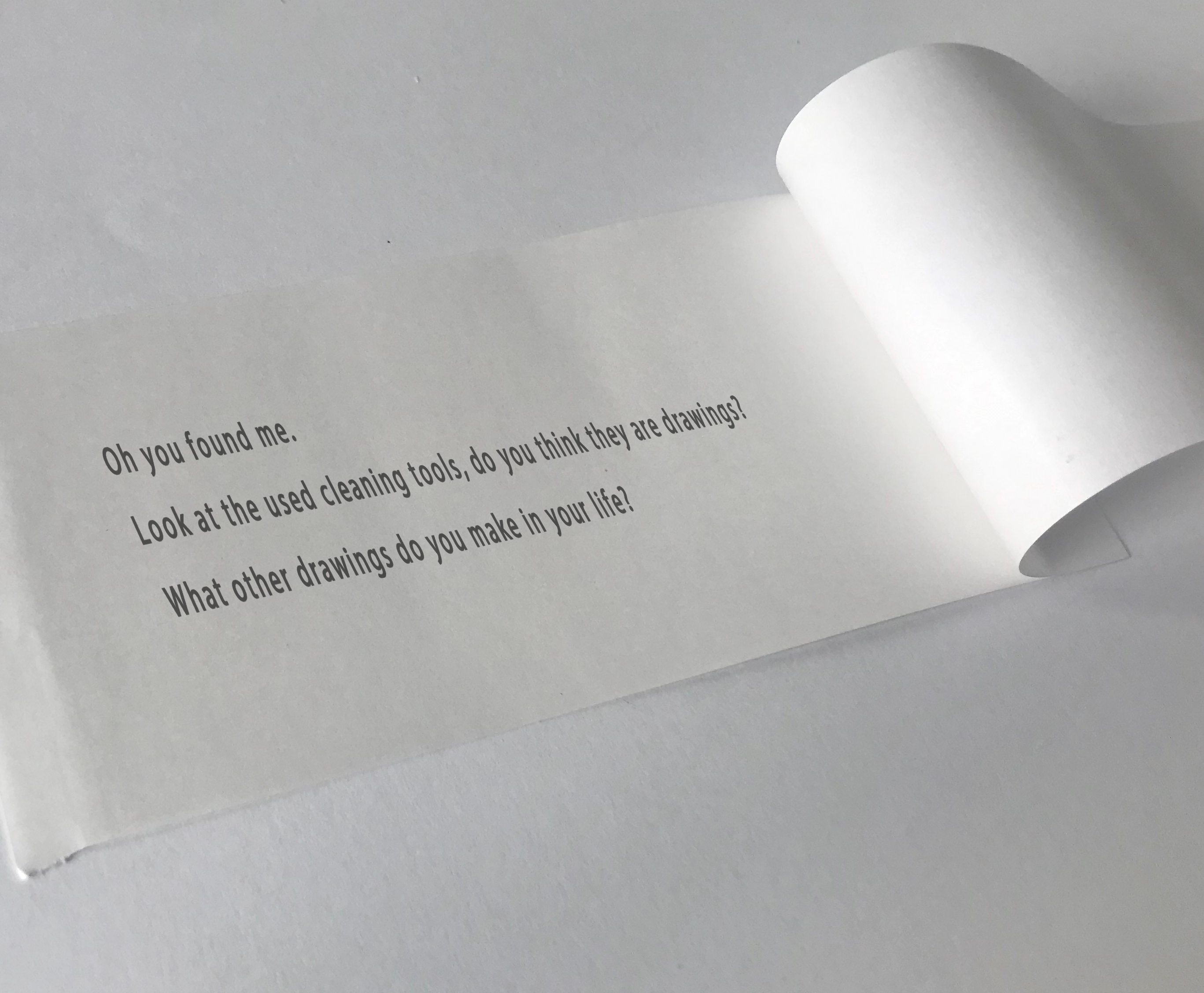

但如何点醒audiences“你们在清洁时也在画画呀!"这个概念呢?既然是意料之外的marginal experience,则不该喧宾夺主。惊喜以彩蛋的方式等待别的发现:一个让人注意使用过的清洁工具的留言藏在贴纸里面,当撕开后就会看见:看看那些透明袋里用过的工具,他们都有了新的形态,那么这算不算绘画呢?你的生湖中有没有类似的“绘画作品”?通过反问可以为audiences留下联想的空间。这里的灵感,源于之前关于秘密的尝试。

Look back

回顾整个过程,并不是线性地钻入一个project的方向深究,而是积累每个project中获得的灵感,在最后将所有想要包含的收获统一进最后的deliverables,作为对整个7月过程的映射。当然,free和和非目标导向并不是目的,而是一种转换思维的手段,从而亲身实践一种新的探索方式。